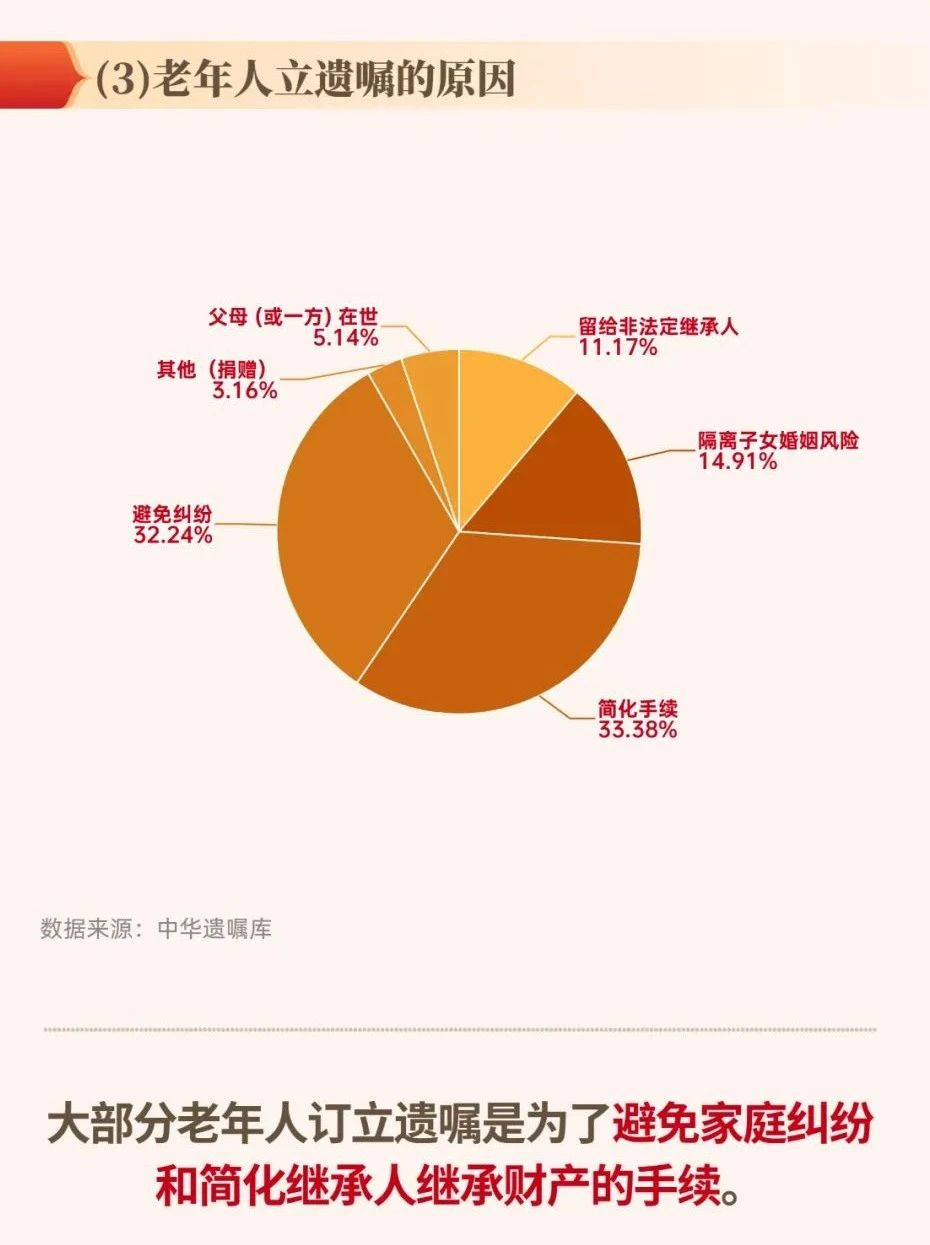

中华遗嘱库白皮书数据显示:大部分人群订立遗嘱的原因是为了避免纠纷和简化手续,比例分别为32.24%和 33.38%;其次,隔离子女婚姻风险的比例仍然不在少数,比例达14.91%;将财产留给非法定继承人比例达11.17%,非法定继承人多指孙辈。

这些数据显示了老年人对财富传承规划的日益重视,同时也反映出现代家庭关系的复杂性和多元性,使得遗嘱在财富传承中显得更加重要。

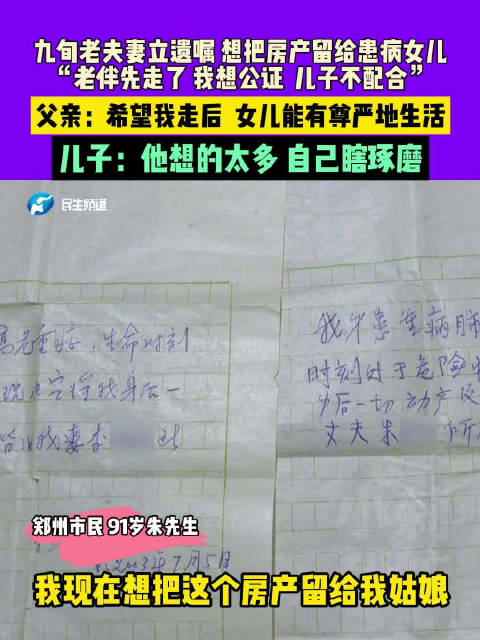

91岁老人立遗嘱房产给女儿不给儿子,一套老房能否兑现22年前的生死承诺?

2025-03-25 14:40 | 查看: 136293

房产证迟到22年,一套老房能否兑现生死承诺?

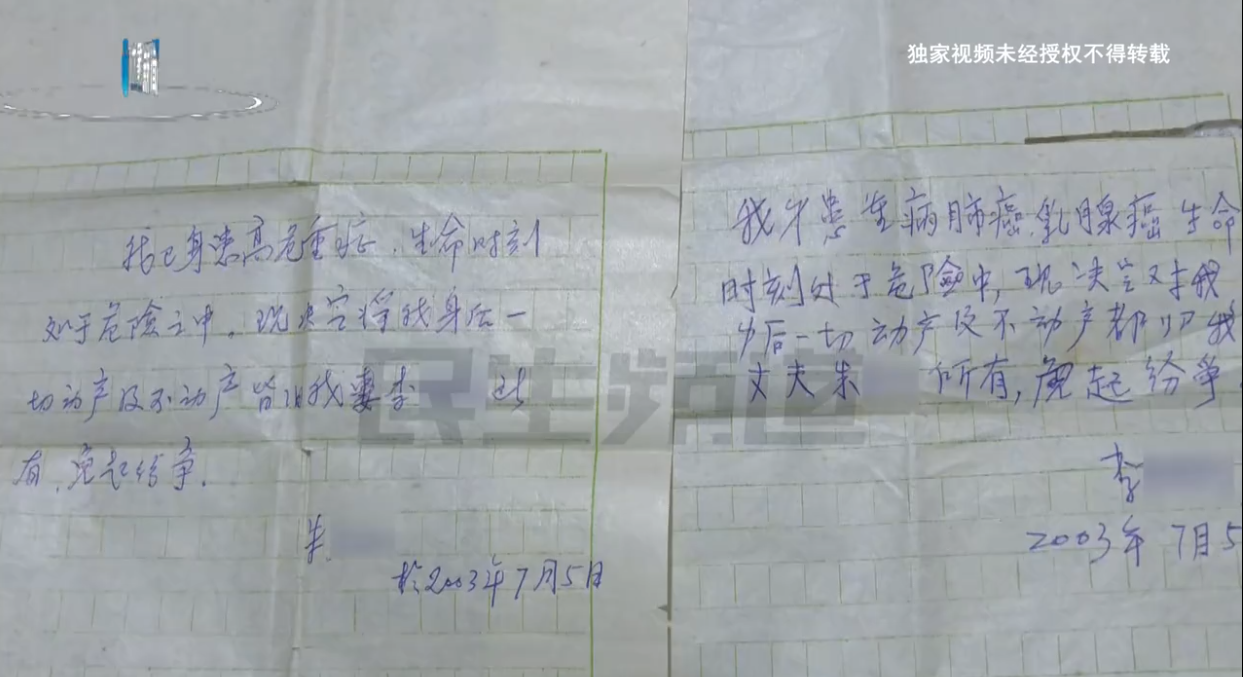

3月20日,河南郑州91岁的朱大爷遇到件揪心事:他和老伴22年前相互立了遗嘱,谁先走就把单位分的老房留给对方。如今老伴去世多年,这间住了大半辈子的房子终于能办房产证了,朱大爷想把房子直接过户给女儿。

女儿高中时得了重病,现在生活困难,朱大爷怕自己走后儿子把房子独吞,让女儿无依无靠。虽然儿子嘴上说不反对,但总以"手续麻烦""需要时间"拖延办理。老人急得直掉眼泪:"我活不了几天了,这是能给闺女留的最后保障啊!"

图片来源:网络

这就像老父亲攥着张"保护券",想趁自己清醒时塞给最疼的孩子。看似简单的过户手续,背后是位老父亲与时间赛跑的焦灼,更藏着中国家庭常见的隐痛——当父母老去,如何让弱势子女体面活着?

定向传承,守护患病女儿的生存尊严。朱大爷坚持立遗嘱的核心动力,是为患病的女儿构筑“法律护身符”。

根据《民法典》第一千一百三十条【遗产分配的原则】同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。但女儿因病需要长期照顾,平分反而可能加剧她的生存困境。

通过遗嘱明确“房产全归女儿”,既能打破法定继承的“一刀切”,也能避免儿子未来因利益争夺挤压妹妹的生存空间。

图片来源:网络

现实中,类似案例并不少见——北京张先生未立遗嘱导致子女为千万房产反目成仇,老母亲痛心感慨:家散了。朱大爷的遗嘱,本质上是用法律文书为弱势子女搭建安全屋。

遗嘱的另一重意义在于防患于未然。法定继承要求所有子女到场公证,若有人拖延(如朱大爷儿子),流程可能陷入僵局。

图片来源:网络

91岁的老人显然无法承受数月的手续拉锯,而遗嘱能直接明确产权归属,大幅简化流程。

更关键的是,遗嘱能提前冻结亲情裂痕——数据显示,全国超60%的继承纠纷源于未立遗嘱,一场官司的平均成本可达遗产价值的30%,且伴随信任崩塌、代际隔阂等隐性代价。

朱大爷的遗嘱,既是对女儿的保护,也是对家庭完整的最后一次缝合。

图片来源:网络

遗嘱的防外流功能同样关键。若朱大爷的女儿结婚后继承房产,按法律规定,女婿有权分走一半。但遗嘱中注明“仅归女儿个人所有”,就能将房产锁定为她的个人资产,即使未来婚姻破裂也不会被分割。

这一设计直击现实痛点——广西张女士因父亲未立遗嘱,继承的100万元按法定继承分配,张女士的丈夫在离婚时主张分割其继承的50万元,法院最终支持了这一诉求。张女士无奈表示:父亲的遗产本是为了保障我的生活,却被丈夫分走一半。

对朱大爷而言,遗嘱不仅是房产分配,更是为女儿筑起抵御人生风险的防火墙。

图片来源:网络

数据显示,截至2024年12月31日,中华遗瞩库已向社会提供遗瞩咨询572141人次,登记保管357512份遗瞩,遗瞩生效12261份。

随着社会对遗嘱观念的接受度日益提高,订立遗嘱的人群平均年龄也逐年下降,从12年前的77.43岁降至2024年的67.71岁。根据白皮书的调查结果,2024年的主要遗嘱订立人群集中在60至70岁之间,并且这一年龄段的人数在过去五年中持续增长,成为遗嘱订立的“主力军”。

中华遗嘱库白皮书数据显示:大部分人群订立遗嘱的原因是为了避免纠纷和简化手续,比例分别为32.24%和 33.38%;其次,隔离子女婚姻风险的比例仍然不在少数,比例达14.91%;将财产留给非法定继承人比例达11.17%,非法定继承人多指孙辈。

这些数据显示了老年人对财富传承规划的日益重视,同时也反映出现代家庭关系的复杂性和多元性,使得遗嘱在财富传承中显得更加重要。

一纸遗嘱,两代守护。91岁朱大爷的焦虑,折射出中国家庭在财富传承中的集体困境。

图片来源:网络

立遗嘱不是对亲情的质疑,而是用理性为感性托底。当法律文书承载起“让女儿有尊严活着”的父爱,我们看到的不仅是财产的流转,更是一个父亲在生命终点前,为亲情留下的最温柔注脚。

中华遗嘱库作为中国老龄事业发展基金会发起主办的全国性公益项目,将继续面向全社会推广遗嘱理念,促使公众重视遗嘱在家庭建设、和谐家风和弘扬孝道中的独特作用,以创新服务护航亿万家庭的和谐传承。