3亿人面临遗产困局:不立遗嘱,你的遗产可能归国家!

2025-03-14 10:18 | 查看: 141878

国家统计局发布最新数据,2024年末,我国60岁及以上人口达到31031万人,占总人口21.5%,首次突破3亿人。

而在上海、北京等地,一场场因"无主遗产"引发的诉讼揭开老龄化社会的隐痛——当老人离世未留遗嘱且无法定继承人时,数以千万计的"无主遗产"该何去何从?

01

谁在分配孤寡老人的遗产?

据上海法治报报道:3年前的夏天,徐汇区一小区内一独居老人葛老伯猝死家中。

由于葛老伯未曾生育的女儿、老伴,以及祖父母、外祖父母均先于葛老伯死亡。在无继承人的情况下,葛老伯的遗产将会如何处理?

《民法典》第1160条规定:“无人继承又无人受遗赠的遗产,归国家所有,用于公益事业;死者生前是集体所有制组成员的,归所在集体所有制组织所有。”

葛老伯在无继承人的情况下,徐汇区民政局作为葛老伯生前住所地的民政部门,被法院指定为葛老伯的遗产管理人。

然而,就在老人去世不久后,其堂弟夫妇以“自己属于对老人扶养较多的人”为由,起诉要求继承全部遗产。法院最终结合两原告对于老人的扶养时间、扶养程度等在案事实,酌情判定两原告分得130万元遗产。

由于葛老伯身后无合法继承人,徐汇区民政局作为葛老伯生前住所地的民政部门,被法院指定为葛老伯的遗产管理人。在公示期结束后,300万元和房产将收归国有。

图片来源:网络

02

无人继承,收归国有?

无独有偶,近日,北京市昌平区人民法院也发布了一起遗产继承纠纷案件。41岁的赵女士因病去世,留下了数百万元的遗产。

由于赵女士生前未订立遗嘱且无法定继承人,赵女士父母的同胞兄弟姐妹对簿公堂,均称对其尽了扶养义务,要求继承遗产。

昌平区民政局作为第三人参加诉讼。最终,法院判决赵女士名下房屋归国家所有,由昌平区民政局管理;其银行存款、抚恤金根据原被告帮扶情况由叔姑舅姨们共同继承,其中叔叔继承20%份额,其余亲属分别继承10%。

这两个判决结果引发了社会各界的广泛讨论。有网友认为法院的判决体现了法律的公正性和权威性,也有网友对判决结果提出了质疑。

图片来源:网络

03

为何“大头”收归国有?

根据《民法典》第1160条,无人继承的遗产归国家所有,用于公益事业。葛先生的房产与未分配存款收归国有,正是基于此规定。

但为何旁系亲属仅能分得部分遗产?

权利与义务对等原则:法定继承权仅限于配偶、子女、父母 、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母 ,其他的旁系亲属需通过实际扶养行为证明其贡献,且法院需综合考量扶养时间、强度等因素来酌情分得遗产 。

例如,北京独居女性赵女士的9名旁系亲属仅继承110万元现金,400万元房产同样收归国有。

图片来源:网络

04

遗产困局如何解决?

其实,立遗嘱,就可以避免遗憾发生。

在老龄化浪潮下,“立遗嘱”已从富人的专属逐渐成为普通公民的必修课。它不仅是对财产的理性规划,更是对生命价值的郑重告别。

我国《民法典》明确规定:“继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理。”这短短两句法条,揭示了一个重要原则——遗嘱继承的效力优先于法定继承。

法定继承的本质是法律对无遗嘱者财产分配的“兜底安排”。而遗嘱的独特价值在于尊重个人意愿最大化。

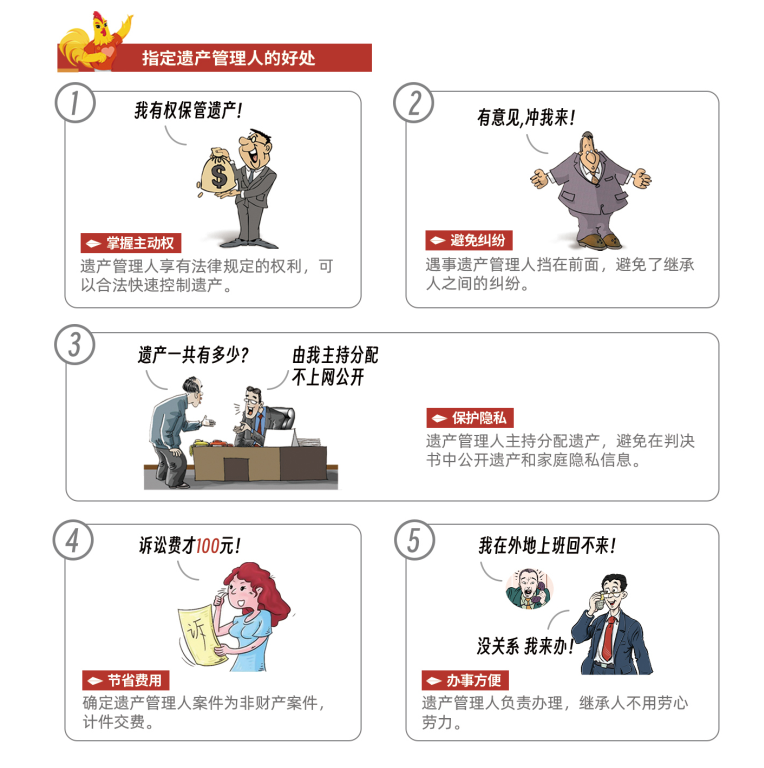

其次,推动遗产管理人制度普及,最高人民法院发布的继承纠纷典型案例中就有涉及遗产管理人等民法典新增制度的适用、裁判标准的统一等。遗产管理人可以应对实务中频发的遗产范围不明、遗产遭隐匿转移、多继承人行动难调、债权人信息及权益难以保护等问题。

中华遗嘱库在2023年就已经推出遗产管理人便民公益服务,在中华遗嘱库订立遗嘱便可享受免费指定遗产管理人的服务,以适应《民法典》出台后人们对遗产管理人服务的需求。

图片来源:中华遗嘱库

在老龄化程度加深、家庭结构多元化的今天,这份“最后的嘱托”正成为破解遗产困局的核心工具。

中华遗嘱库是中国第一个专业遗嘱服务平台,具备特定的公信力、中立性、持续性和专业性,相比于个人或其他非专业机构而言,能更好地避免因专业能力不足、监守自盗、泄密等风险,是更合适的遗产管理人。

如果您有关于遗嘱的咨询,欢迎联系我们。